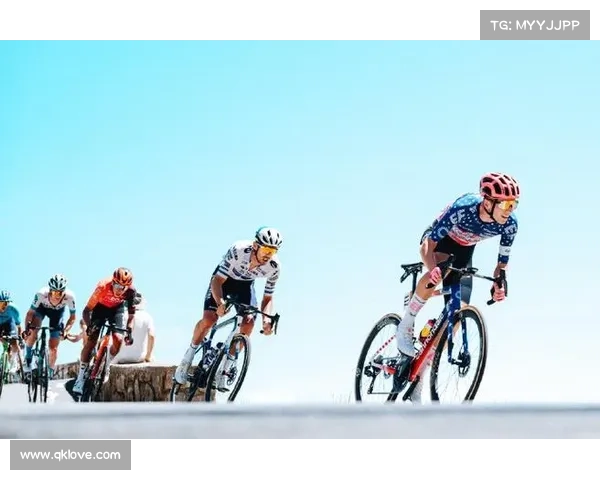

国际自行车赛事作为全球体育文化的重要组成部分,不仅是对人类耐力与策略的极致挑战,更是连接不同文明的动态纽带。从蜿蜒起伏的公路赛道到陡峭险峻的山地路径,从室内椭圆形竞速场地到极限腾跃的小轮车泥地,这些赛事以多元形态展现着速度与自然的交融。它们既是职业车手成就传奇的舞台,也承载着城市推广环保理念传播与区域经济发展的多重使命,形成了独特的全球体育生态。

赛事类型体系

自行车赛事按照场地与规则差异,可分为公路赛场地赛山地赛和小轮车赛四大体系。公路自行车赛作为普及度最高的类别,包含单日赛(如世界锦标赛)多日分段赛(如三大环赛)及个人/团体计时赛等多种形式。其中环法环意环西三大环赛(Grand Tours)构成公路赛的巅峰,赛程长达2-3周,累计距离超3000公里,考验车队的综合战术与耐力分配。单日经典赛(如巴黎-鲁贝赛)则以高强度单日竞速著称,常包含砾石路段等特殊地形挑战。

场地赛在室内自由车场举行,采用无刹车装置的固定齿轮自行车,项目包括强调爆发力的争先赛凯琳赛,以及考验团队协作的麦迪逊赛等十个男女分项。山地自行车赛在山地丘陵环境中进行,涵盖越野赛速降赛等类型,技术性与风险并存。而小轮车赛(BMX)作为极限运动分支,对车辆规格(如车长≤185厘米)和防护装备(全盔长袖衫)有严格要求,突出技巧性与瞬时爆发力。

历史演进脉络

现代自行车赛事起源于19世纪后期欧洲。1868年首场有组织比赛在法国巴黎举行,早期经典赛事如列日-巴斯通-列日赛(1892年)、巴黎-鲁贝赛(1896年)奠定了公路赛的基础。1903年诞生的环法自行车赛成为多日环赛标杆,与1909年环意赛1935年环西赛并称“三大环赛”,至今仍主导职业赛历。

女子赛事的发展则滞后近半个世纪。首届女子公路世锦赛1951年在法国举办,1958年才正式纳入UCI世锦赛体系。二战后,赛事版图逐渐从西欧扩展到美洲大洋洲及亚洲。例如2025年环台赛吸引五大洲22支车队角逐,涵盖以色列职业车队日本宇都宫队等多元化队伍,反映出全球化趋势。

竞赛规则框架

国际自行车联盟(UCI)作为赛事管理机构,建立了层级化的参赛体系。顶级世巡赛(World Tour)仅限UCI认证的“世界职业车队”参加,车队需通过积分排名获取资格。积分系统贯穿个人与团体评价:车手依赛段名次累积积分,车队年度排名则由前三名选手的总分决定。例如2025年环台赛中,西班牙尤斯卡特队凭借车手协同作战夺得车队冠军,印证了团队策略的核心地位。

车队内部角色分工精密:主将争夺总成绩,副将提供战术支持,冲刺手争夺单站冠军,爬坡手专攻山地积分。反兴奋剂则是另一核心规则,UCI严格执行赛前赛后药检,违规者面临终身禁赛,以维护赛事公正性。

地域分布特色

欧洲始终是自行车文化的重心,三大环赛及五大古典赛(米兰-圣雷莫赛等)均以西欧为基地。亚洲则通过特色赛事崛起:环青海湖赛被列为“亚洲顶级赛事”,横跨青甘宁三省区,2019年第十三赛段吸引22国149名选手参与,推动沿线旅游经济;环台公路赛则成为东亚竞技窗口,2025年赛程覆盖646公里,结合城市绕圈与山地爬坡,凸显地形多样性。

美洲与大洋洲以突围性赛事补充全球版图:澳大利亚车手在2025年环台赛包揽冠亚军(吉尔摩克雷奇),美国诺和诺德车队(Team Novo Nordisk)则以全糖尿病患阵容传递人文关怀。地域化创新持续涌现,如环青海湖赛闭幕式融入文艺展演,通过《速度与激情》等节目深化文化表达。

贵宾会官网vip888社会文化影响

顶级赛事对举办地产生多维价值。经济层面,环法赛单日观众超50万人次,带动餐饮住宿及自行车装备消费;环青海湖赛为银川塑造“运动休闲城市”形象,2019年赛事提升区域知名度并激活全民骑行热潮。环保层面,赛事倡导绿色出行理念,如银川市政府通过环湖赛推广“绿色高端和谐宜居”的城市发展模式。

媒体传播则扩展赛事影响力。环法赛事版权由全球电视台竞购,数字化平台提供实时回放;社交媒体使“黄衫争夺”(环法总冠军标志)、“圆点衫”(爬坡王)等符号成为大众文化议题。车手形象亦超越体育范畴,如环台赛中华民国选手冯俊凯环法四冠王波加查等成为青少年偶像,推动自行车文化代际传承。

自行车赛事的全球网络,既是速度竞技的物理空间,也是文明互鉴的文化场域。从欧洲百年经典到亚洲新兴赛事,从职业世巡赛体系到业余参与热潮,其发展彰显了体育精神与地域文化的深度共生。未来研究可进一步关注科技影响(如虚拟赛事与碳纤维装备革新)与包容性提升(女子赛事商业化路径),使车轮滚动的韵律持续呼应人类对极限自然与联结的共同追求。